说起《空城计》可谓妇孺皆知,我从小学读到如今而立之年,同样的文字,却仿佛读出不一样的故事,其中的思想变化,真应了那句禅语“看山是山,看山不是山,看山还是山”的三层境界。

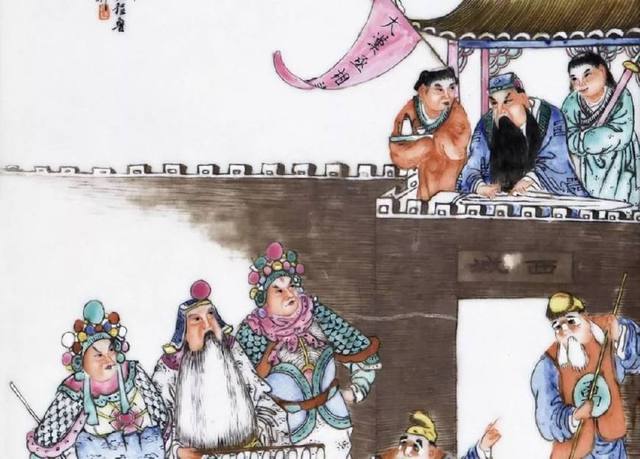

诸葛亮的《空城计》想必大家耳熟能详,话说司马懿在街亭杀败马谡,立刻引大军杀到诸葛亮所在的西城,诸葛无兵可守,干脆就大开城门,自己在城楼上焚香操琴,唱起歌来,司马懿惊疑不定,吓得一路跑回几十里路。

我小时候初读三国,读到此处感觉汗毛倒立,对诸葛亮的智慧佩服的五体投地,发自肺腑喊一句:“诸葛先生真乃天人也!”那时的我看来,诸葛亮就是正义和智慧的化身,看到马谡这样的猪队友拖后腿就着急,同时再鄙视一下司马懿,就这水平还敢跟我们武侯斗,自不量力。

看《三国》一遍不过瘾,又看了很多遍,慢慢我产生了一个疑问,司马懿率几十万大军攻城,手下雄兵百万战将千员,在诸葛亮的城头下怎么就吓破胆了呢?要是换我统兵,眼看自己的宿敌近在咫尺,管他有没有埋伏,我先让手下率一路兵马攻城,再埋伏几路兵马做后援,就算他有埋伏又能如何?再说了司马懿与诸葛亮多次交手,对诸葛亮的兵力部署会完全不知道吗,就算诸葛亮全部兵力在此司马懿也能一战,结果司马懿跑的比兔子还快,成功给诸葛亮做了背景板,让后世笑了千年,司马懿这么蠢?经过反复斟酌思考,我觉得这个故事肯定是罗贯中虚构的,于是每当和同学说起《空城计》我都要吹一波自己的新发现,顺便说一句这个故事编的太假了。

随着年龄的增加,人生阅历的增加,尤其是历史知识的增加,反复玩味《空城计》,我又有了不一样的发现,司马懿很可能比诸葛亮更聪明,他也不是被诸葛亮吓走的,而是另有苦衷。大家可以看看当时的国家形势,曹魏虎踞北方,军事经济明显要高出蜀国几个量级,并且蜀汉后勤补给不好供应前线,诸葛亮以攻代守对曹魏政权不会有太大的危险,但当时的曹魏除了曹真和司马懿确实没人是诸葛亮的对手,偏偏曹真死的早,司马懿理所当然要去抵挡诸葛亮。可是司马懿在朝中地位一直很尴尬,从曹操开始就对司马懿不信任,总是有人在领导面前说司马懿坏话,“这小子鹰视狼顾,迟早会造反”,吓得历代魏王对他又使用又提防,不到万不得已不让他掌兵,司马懿对此心知肚明又无可奈何,脖子长我找谁说理去?魏王一直没有杀他,一个是爱他才华,另一个是因为诸葛亮太猛了,只有司马懿能对付,因此诸葛亮的存在就是他司马懿的护身符,只要诸葛亮带兵攻打魏国,那他司马懿就是香饽饽,不用担心被魏王咔嚓了。

基于此回到《空城计》在分析司马懿的行为就很简单了,我不妨从司马懿第一视角加以述说。身后率几十万大军站在城下眼巴巴看着诸葛亮弹琴,我心中那个得意啊,诸葛亮,你终究还是栽到我手上了,看我这次抓你回去魏王估计得给我封个侯。可是等等,诸葛亮这琴声似有深意,我二人虽各为其主,但智力相当曲意也相通啊。这琴声铿锵有力,杀气骤起仿佛是指大军杀伐之意;琴声忽高亢优美,似是指大战得胜魏王重赏高官厚禄之意;可是怎么琴声又现转折,哀婉凄绝如泣如诉,这是何意?突然我明白了,这是韩信兔死狗烹鸟尽弓藏之意,今日我抓他诸葛亮,魏国国患一除我还有何用?不过一年我必身首异处。想到此我惊出一身冷汗,急中生智大喊一声:“有埋伏,快撤!”老二司马昭问我:”莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父亲您不可退兵!”军中耳目众多,我如何敢说出自己的真心,只能谎称:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。现在城门大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。还是快快撤退吧!”

于是,司马懿成就了诸葛亮,《空城计》千古传唱,吃瓜群众也只能道一句司马懿蠢,其实,他才是不世出的聪明人呢!看看后来灭蜀的邓艾、钟会,无一善终!反观司马懿,在主忌臣疑的逆境中竟然翻盘,绝对是个人物。

这就是我对《空城计》的理解,人生阅历不同,看到的故事也不同。我们人生也大抵如此,有很多问题当下可能一厢情愿以为如此,几十年后再看,可能又会有不一样的理解,这大概就是“看山是山,看山不是山,看山还是山”的三重境界吧。

原创文章,作者:大海,如若转载,请注明出处:https://www.tqzw.net.cn/ticaizuowen/35994.html